これまでに寄稿してきた書籍や、参加した共著プロジェクトを一覧でご覧いただけます。

オイラにとって文章を書くことは、絵やデザインと同じように「アートのひとつ」です。ユーモアや風刺を織り交ぜながら、社会や日常を少し違う角度から見つめ直す──その試みを少しずつ形にしてきた記録が、この一覧です。ここに並ぶ本は、単なる仕事の成果ではなく、作品の延長であり、表現の一部だと考えています。

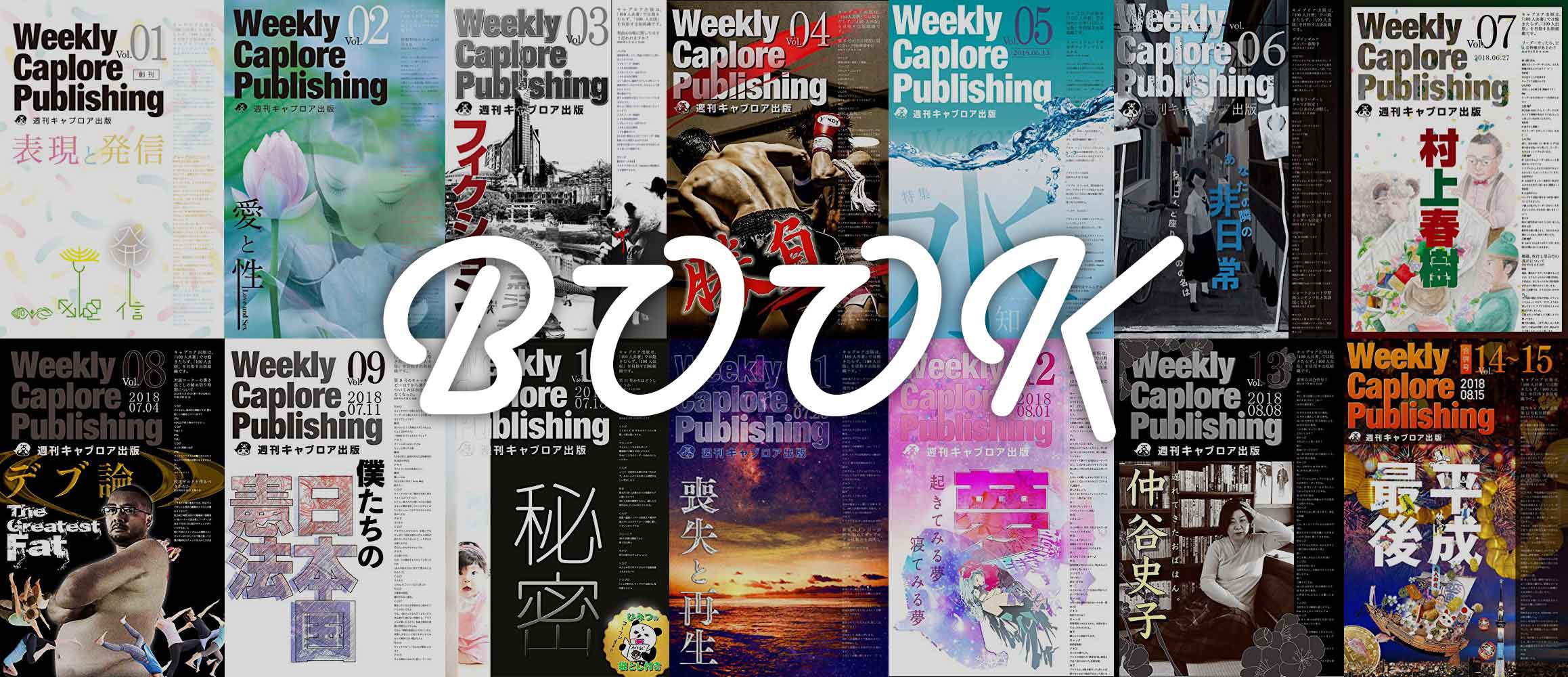

前々から「いつか本を出したい」と思ってはいたものの、なかなか腰が上がらずにいました。アマゾンで気軽に電子書籍を出せる時代とはいえ、オイラは誰かにケツを叩かれなきゃ動かない性分。そんな折、思いがけないところから「みんなで一緒に本を書こう!」という企画が舞い込みました。そこから「100人で書いた本」が始まり、さらに「週刊キャプロア出版プロジェクト」へと発展していったのです。あれよあれよという間に進んでいった流れは、今でも本当にすごいことだと思います。

てなわけで、このページはオイラが関わってきた本のまとめです。気になるものがあれば、ぜひ手に取ってみてください。

現在は『ハツデン…!』という同人雑誌にも寄稿しています。もし寄稿を依頼したい方がいれば、ぜひお気軽にご連絡ください。

ハツデン…!

Amazonでの出版活動を続けている初田龍胡主催の初田塾出版が、刊行している雑誌『ハツデン…!』です。こちらも誰でも寄稿できるらしいのでぜひ参加してみることをお勧めします。

寄稿文の最新版

掲載時には書ききれなかった内容や、スケジュールの都合で十分に伝えられなかったことを補足しています。

また、執筆当時から考えが変化し、内容そのものが大きく書き換わっているものもあります。

新たな視点や展開が加わったものも多いので、ぜひこちらの文章も読んでみてください。

-

出版・寄稿

出版・寄稿

世界を渡せる形にするのは、アートかデザインか。 ──テーマ『デザイン』ハツデン.…

本記事では、雑誌『ハツデン…!』4月号に寄稿した文章「世界を渡せる形にするのは、アートかデザイン […] -

出版・寄稿

出版・寄稿

どこにもない言葉を、残る足跡としていまここに呼ぶ ──テーマ『本について』ハツデ…

本記事では、雑誌『ハツデン…!』に寄稿した文章「どこにもない言葉を、残る足跡としていまここに呼ぶ […] -

出版・寄稿

出版・寄稿

植物は地球を滅ぼしかけた ──テーマ『植物について』ハツデン...! に2月号に…

本記事では、電子文芸誌『ハツデン…!』「植物について」特集に寄せた寄稿文をもとに、TarCoon☆C […] -

出版・寄稿

出版・寄稿

「祭」のあとを“続き”へ。 ──テーマ『2025年の漢字』ハツデン...! に1…

本記事では、電子文芸誌『ハツデン…!』「2025年の漢字」企画に寄せた寄稿文を土台に、TarCoon […] -

出版・寄稿

出版・寄稿

労働は義務か/それとも投資か ──テーマ『労働』ハツデン...! に11月号に寄…

本記事では、電子文芸誌『ハツデン...!』「労働」特集に寄せた寄稿文を土台に、TarCoon☆Car […] -

出版・寄稿

出版・寄稿

温度の暴政と、ぬるさの自由 ──テーマ『スーパー銭湯/サウナ』ハツデン...! …

本記事では、電子文芸誌『ハツデン...!』10月号「スーパー銭湯/サウナ」特集に寄せた寄稿文をもとに […]

購入はこちら

オンラインストアでも販売しています。

-

ハツデン…! 1月号 2026: 「2025年の漢字」ひらめきを、文字に。

今回のテーマは「労働」です。 あなたは「働く」と聞いて、何を思い浮かべますか? 朝の満員電車、上司の顔、終わらないタスク。 それとも、好きなことに没頭している時間、誰かの役に立てた実感でしょうか。 この雑誌は、「労働」という言葉の奥に潜む、多様な感情と思想を掘り起こす一冊です。 神話的な視点から賃労働を読み替える試み、 「働かざる者、食ってヨシ!」と笑い飛ばす反逆の声、 テクノロジーがもたらす働き方の変容、 憧れと苦痛のあわいに揺れる心、 そして「労働と読書」という静かな対立――。 時に過激で、時に哲学的。 真面目に働くとは何か、そもそも「働く」とは誰のためか。 私たちはこの問いを、もう一度自分の言葉で考え直す時期に来ているのかもしれません。 仕事の合間に、休日の午後に、 この一冊で「労働」という日常の景色を、少し違う角度から見つめてみませんか。 様々な観点からの文章を1冊に集めました。 どうぞお楽しみください。 -

ハツデン…! 11月号 2025: 「労働」ひらめきを、文字に。

今回のテーマは「労働」です。 あなたは「働く」と聞いて、何を思い浮かべますか? 朝の満員電車、上司の顔、終わらないタスク。 それとも、好きなことに没頭している時間、誰かの役に立てた実感でしょうか。 この雑誌は、「労働」という言葉の奥に潜む、多様な感情と思想を掘り起こす一冊です。 神話的な視点から賃労働を読み替える試み、 「働かざる者、食ってヨシ!」と笑い飛ばす反逆の声、 テクノロジーがもたらす働き方の変容、 憧れと苦痛のあわいに揺れる心、 そして「労働と読書」という静かな対立――。 時に過激で、時に哲学的。 真面目に働くとは何か、そもそも「働く」とは誰のためか。 私たちはこの問いを、もう一度自分の言葉で考え直す時期に来ているのかもしれません。 仕事の合間に、休日の午後に、 この一冊で「労働」という日常の景色を、少し違う角度から見つめてみませんか。 様々な観点からの文章を1冊に集めました。 どうぞお楽しみください。 -

ハツデン…! 10月号 2025: 「スーパー銭湯/サウナ」ひらめきを、文字に。

今回のテーマは「スーパー銭湯/サウナ」です。 あなたは何を思い浮かべますか? 熱気に包まれる木の小屋、ジュワッと音を立てるロウリュ、水風呂の冷たさ、ととのい椅子での恍惚感。ひとりで黙々と汗を流す人もいれば、仲間と語らいながら楽しむ人もいます。仕事帰りの習慣になっている人もいれば、週末のご褒美として訪れる人もいます。 ドライサウナ、スチームサウナ、セルフロウリュ、外気浴――「サウナ」という言葉の背後には、さまざまなスタイルと楽しみ方が広がっています。 かつては一部の愛好家の世界だったものが、いまやテレビや雑誌、SNSを通じて「ブーム」と呼ばれるほど広まり、若者からシニアまで、男女を問わず多くの人が魅了される文化になりました。 ただの「汗をかく場」ではなく、心と体を整えるライフスタイルの一部として語られるようになったサウナ。 気になるけれどまだ足を踏み入れていない人、行ったことはあるけれどブームの奥深さを知らない人。そんな人も含めて、誰もがそれぞれの「ととのい」を見つけられる時代になりつつあるのです。 様々な観点からの文章を1冊に集めました。どうぞお楽しみください。 -

ハツデン…! 9月号 2025: 「Disability」ひらめきを、文字に。

今回のテーマは「Disability」です。 「障害/障がい者」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか? 車椅子、白杖、手話、補聴器、人工肛門、パニック、言葉がうまく出てこないこと、読み書きの困難さ、こだわりの強さ、集中できない教室。 生まれつきのものもあれば、病気や事故、あるいは年齢とともに現れるものもあります。 身体、知的、精神、発達、視覚、聴覚、内部、高次脳―― 「障害」という言葉の背後には、さまざまなかたちと背景があります。 誰にでも起こり得る「違い」でありながら、 まだどこかで「特別なもの」として扱われてしまう現実。 理解したいと思いながら、言葉にするのが難しい。 そんな感覚を抱えたことのある人は、きっと少なくないはずです。 様々な観点からの文章を1冊に集めました。 どうぞお楽しみください。

100人共著プロジェクト

「100人で書いた本」は、その名の通り100人の書き手が集い、一冊の書籍を共同で編み上げるプロジェクトです。各巻は特定のテーマを掲げ、100人それぞれの視点から綴られた文章が集積されます。テーマごとに異なる断面が立ち現れ、百人百様の思考と感情が交差します。

「100人で書いた本」は、百科事典でも小説でも随筆でもありません。むしろ、多様な断片が重なり合い、現代を生きる人間の姿を映し出す「集合知の書」と言えるでしょう。整然とした調和だけでなく、時に噛み合わないズレや矛盾も含めて、一冊の中に共存させることで、この時代のリアルを浮かび上がらせます。

百人が書くからこそ到達できる広がりと多様性。それが「100人で書いた本」の特徴であり、最大の魅力です。

購入はこちら

Amazonで販売しています。TarCoon☆CarToonのオンラインストアでも掲載されていますので是非ご覧ください。

-

100人で書いた本~嘘篇~ (キャプロア出版) 100人共著プロジェクト

第7弾となる今回は、「嘘」をテーマに編まれました。 嘘という言葉には否定的な響きがつきまといます。しかし、本書に収められた100の作品を読み進めると、虚構の中に潜む真実や、人間の想いが立ち上がってくるはずです。 また本巻より、匿名投票版と正式版を分けて刊行しました。巻末には、読者投票によるMVA(最優秀著者賞)の結果も掲載しています。 「100人共著プロジェクト」では、テーマに沿った600~800字の作品を定期的に募集し、これまでに7冊を刊行してきました。今後も継続して開催していきますので、ぜひご期待ください。 -

100人で書いた本~色篇~ (キャプロア出版) 100人共著プロジェクト

第6弾となる本書は『 ~色篇~』です。「十人十色」という言葉があるように、人の数だけ考え方や好み、性質には違いがあります。百人が集えば、そこには百通りの“色”が展開されるはずです。しかし、数が増えることで、似通った色が重なり合う場面もあれば、決して混ざり合うことのない色同士が際立つこともあります。 『100人で書いた本~色篇~』は、そんな多様な色彩の広がりを描き出す一冊です。自分に似た色に共感したり、まったく異なる色に刺激を受けたり──百人という小さな共同体の中で織りなされる出会いと響きをお楽しみください。 -

100人で書いた本~声篇~ (キャプロア出版) 100人共著プロジェクト

第五弾となる本書は『 ~声篇~』です。今回も100人の著者が集まり、それぞれの視点から「声」をテーマに文章を綴りました。 声は目に見えませんが、感情や想いを運び、人と人を結びつけます。ささやきや叫び、祈りや励まし──声のかたちはさまざまです。本書に収められた100の作品もまた、独立した声でありながら響き合い、一冊の中で大きなハーモニーを生み出します。 読み始める前に「自分なら声についてどう書くか」を想像してみると、作品との出会いがより鮮やかになるでしょう。 -

100人で書いた本~1万円篇~ (キャプロア出版) 100人共著プロジェクト

第四弾となる本書は、『~1万円篇~』です。 1万円は、日常生活では決して大きな金額ではないかもしれません。しかし人によっては、特別な買い物に使う大切なお金であり、あるいは働く意味を象徴する単位であり、また別の人にとっては一瞬で消えてしまう価値でもあります。100人の物語を読み進めるうちに、同じ1万円がこれほど多様な意味を持ち得ることに驚かされるでしょう。 評価経済社会や仮想通貨など、お金のあり方が変わろうとしている今だからこそ、「1万円」というテーマは、身近でありながら普遍的な問いを投げかけます。本書を通じて、あなた自身にとってのお金の意味を改めて考えるきっかけにしていただければ幸いです。 -

100人で書いた本~場所篇~ (キャプロア出版) 100人共著プロジェクト

第三弾となる本書は、『~場所篇~』です。 語られる「場所」は人によって大きく異なります。日常を彩るお気に入りの空間、大切な記憶が刻まれた土地、あるいは抽象的な居場所や心の中の風景──100人の著者が思い思いに描く「場所」は、単なる地理的な座標を超えて、人の記憶や感情、そして生き方そのものと深く結びついています。 それぞれの文章に触れることで、読者は自分にとっての「場所」についても自然と考えを巡らせることでしょう。本書が、あなた自身の記憶や感覚を呼び起こし、新たな「場所」との出会いをもたらすきっかけとなれば幸いです。 -

100人で書いた本~1440分篇~ (キャプロア出版) 100人共著プロジェクト

第二弾となる本書は、『~1440分篇~』です。 1440分とは、すなわち24時間、つまり1日を意味します。しかし、単に「1日」とするのではなく、あえて分単位に置き換えることで、著者たちは時間の細やかさや重みを意識せざるを得ませんでした。ある人は日常のささやかな一瞬を切り取り、ある人は人生を支える24時間のリズムを描き出し、またある人は1440という数字に象徴的な意味を見いだしました。 100人それぞれが思い思いに捉えた「1440分」の姿は、単なる時刻の集積を超えて、人の暮らしや生き方そのものを映し出しています。本書を手に取ることで、あなた自身の1日を改めて見つめ直すきっかけとなれば幸いです。 -

100人で書いた本~道具篇~ (キャプロア出版) 100人共著プロジェクト

「100人共著プロジェクト」第一弾となる本書は、『~道具篇~』です。 語られる「道具」は、仕事の現場で磨き上げられた専門的な器具から、日常生活で欠かせない身近な道具まで幅広く、それぞれの著者の経験や価値観が反映されています。使い慣れた筆記具や調理器具の物語もあれば、デジタル技術や未来を象徴するツールについての考察もあり、ひとつひとつの文章が道具を通して人と世界を描き出しています。 600字から800字という制約の中で生まれた100本の文章は、短さゆえに凝縮され、道具に込められた想いがより鮮やかに浮かび上がります。本書を読み進めるうちに、あなた自身の生活を支える「道具」についても改めて考え直すきっかけとなるでしょう。

週刊キャプロア出版プロジェクト

毎週寄稿させていただく予定です。毎週水曜日、Amazonで発売。キンドル版限定の電子書籍です。

-

週刊キャプロア出版(第22号): 輪廻(縁)

「輪廻」と聞いて、あなたはどのようなイメージを抱くだろうか。仏教的な説明を目にしても、明確に理解できるものではない。むしろ、その曖昧さにこそ、人それぞれの想像や感覚が映し出される。 今回のテーマは、入浴中にふと浮かんだ直感から生まれた。「筆から答えが得られるかもしれない」――そんな思いを胸に、作家たちへ問いかけられた言葉が「輪廻」である。英語の Reincarnation から感じ取る響きでもよいし、副題に添えられた「縁」という言葉から連想する物語でもよい。あえて広く自由に解釈してもらうことで、多様な作品が集まった。 曖昧だからこそ、リアルに迫るものがある。「輪廻(縁)」というテーマから紡ぎ出されたそれぞれの視点と物語が、どのような輪郭を浮かび上がらせるのか。 第22号『輪廻』。生と死、出会いと別れ、繰り返しとつながりをめぐる珠玉の作品集を、ぜひ味わっていただきたい。 -

週刊キャプロア出版(第21号): 心と身体

古来より「健全なる精神は健全なる身体に宿る」「病は気から」と言われるように、心と身体は切り離せない関係にある。誰もが日々の暮らしの中で実感し、ときにその真理に打たれる瞬間があるだろう。 医療の現場でも、その力は鮮やかに現れる。「もうダメだ」と嘆く患者が、数値上は回復可能とされながらも力尽きてしまうことがある一方で、深刻な状態にありながら「やりたいことがある」と強く願う患者が、驚くほどの回復を遂げることもある。心の在り方が、最先端の医療をも揺さぶり、身体の行方を左右するのだ。 本号では、「心と身体」という普遍のテーマを、選りすぐりの書き手たちが多角的に見つめ直した。内なる力を描き出す物語や、日常の中に潜む気づきをすくい上げた随想。その一篇一篇が、読む者に静かな問いを投げかける。 心と身体が響き合うとき、人はどのように生き、どのように癒されるのか。第21号『心と身体』、その探究の記録をぜひ手に取っていただきたい。 -

週刊キャプロア出版(第20号): 光と影

20号のリーダーを務めるのは、吉良綺羅。iPhoneだけで編集を挑戦するという試みから始まった今回の号は、まさに「光と影」というテーマにふさわしく、挑戦と創意のあわいで生まれた一冊である。 「光の中に闇があり、闇の中に光がある」――文章講座を主宰する仲谷史子の言葉が、この号を象徴している。自らの影と向き合いながら書くことで、はじめて差し込む光があり、その光は著者自身をも癒していく。命を削るようにして紡がれた作品群には、それぞれの作者の内面が刻み込まれている。 読者が手に取ったとき、それは癒しの光となるのか。あるいは、影の深みに引き込まれるのか。その答えは、ページを開いた先にある。 光と影のコントラストが織りなす、珠玉の作品集をぜひご堪能ください。 -

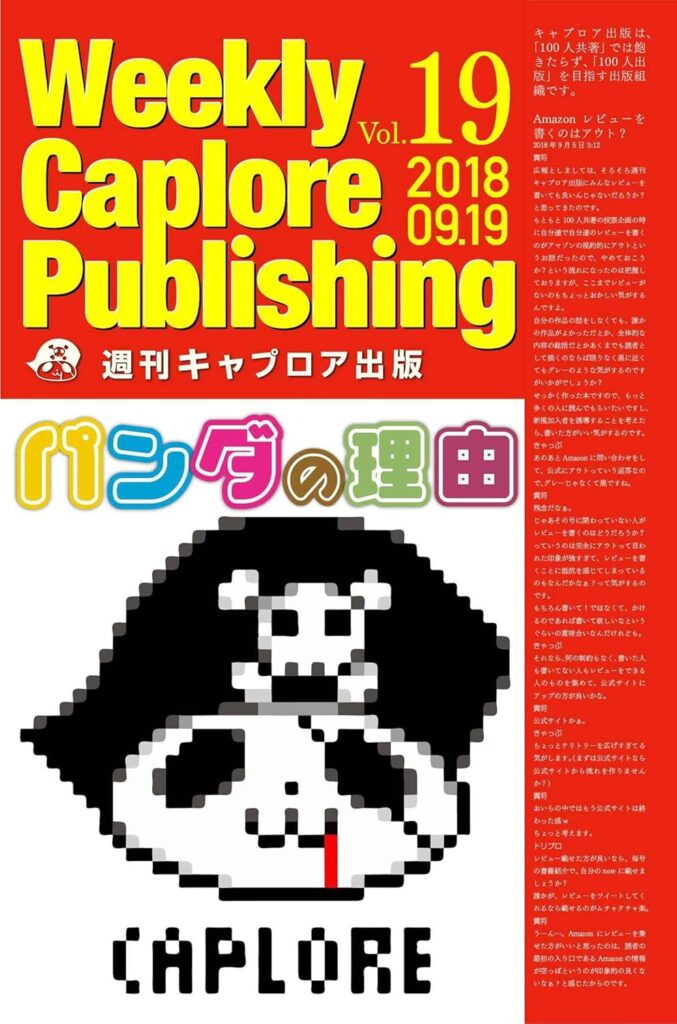

週刊キャプロア出版(第19号): パンダの理由

キャプロア出版のロゴにも描かれている「吐血するパンダ」。数年来、何百回と「どうしてパンダは吐血しているのか」と問われてきたが、その答えは存在しない。――ならば、答えをつくってしまえばいい。 愛らしい存在に似つかわしくない「吐血」というギャップから始まったアイコンに、後づけの物語を与える試みが本号である。リーダーから執筆陣に繰り返し伝えられたテーマは「ハートフル」。結果として生まれるのは、きっと心温まるパンダの物語の数々である。 まだ白紙の原稿段階から始まったこの企画は、各人の想像力によって「パンダが吐血するに至った理由」を無数に描き出すだろう。悲しくも優しいストーリー、あるいは笑いを誘う逸話。そこにあるのは、理由そのものよりも「理由を物語る」という営みの楽しさだ。 どうかページをめくりながら、あなたなりの「パンダの理由」を見出してほしい。そして、もし思ったほどハートフルでなかったとしても、どうか怒らないでいただきたい。パンダは繊細で、強く怒られると心のダメージでまた吐血してしまうのだから。 -

週刊キャプロア出版(第18号): おっぱいと電子書籍

母親が日々繰り返す授乳という営みは、あまりに当たり前のこととして見過ごされがちだ。しかしその実態は、想像を超える労力と忍耐に支えられている。「電子書籍を出せてすごい」とは言われても、「おっぱいを出せてすごい」とは誰も言わない。その違和感から、本号のテーマは生まれた。 リーダーを務めるのは、自ら「おっぱいさん」と名乗り、授乳の尊さや母親の努力を発信してきた一人の母親である。電子書籍の執筆・編集を独力でやり遂げた経験と、日常の中で数千回に及ぶ授乳を続けてきた体験。その両方を重ね合わせ、「おっぱい」と「出版」を並べることで、新たな意味が浮かび上がる。 本号には、多様な書き手による「おっぱい」の話と、電子書籍出版のノウハウが交錯して収められている。母親の営みを讃えることと、誰もが本を出せる時代を実感すること。二つの側面が重なり合うことで、読者は「生」と「表現」の両方に新しいまなざしを向けるだろう。 -

週刊キャプロア出版(第17号): シンガー・ソングライター

自ら言葉を紡ぎ、旋律を生み、その声で歌い上げる。作詞・作曲・歌唱のすべてを担う存在は「シンガーソングライター」と呼ばれる。多才さを体現する一方で、どこか孤高の響きをまとい、時に鋭さを帯びた印象を与える。 しかし、その定義を明確にするのは意外に難しい。昭和の音楽文化を思わせる懐かしい響きを持ちながら、同時に、個人が自由に発信できる現代において新たな広がりを見せる可能性も秘めている。 本号では、それぞれの書き手が思い描く「シンガーソングライター像」を綴り、一冊の中に凝縮した。時代を超えて変わることのない創作への衝動と、変わりゆく音楽のかたち。その両方を見つめ直す試みである。 -

週刊キャプロア出版(第16号): 家

建物は、外側の形や素材だけでなく、その内側に何があるかによって役割を変える。魚が並べば魚屋になり、医師がいれば病院になり、人が住めばそれは「家」となる。 けれども、家は単なる建物ではない。間取りや家具が違うように、そこに暮らす人々の営みや価値観が、それぞれの家のかたちをつくっていく。たとえ同じ設計で建てられた部屋でも、そこに流れる時間や生まれる物語は、決して同じにはならない。 すべての家族には、その家族だけの唯一のドラマがある。「家とは何か」「家族とは何か」。 本号では、さまざまな視点から「家」をめぐる物語を集め、人間の生き様を照らし出す。読む人それぞれが、自らの「家」の記憶と重ね合わせながら、新たな問いを見いだす一冊となるだろう。 -

週刊キャプロア出版(第14・15合併号): 平成最後の〇〇

昭和から平成への移り変わりを子どもとして経験した世代が、いま大人として迎えるのは、前例のない「明るい改元」である。昭和の終わりには、言葉にできない緊張と重苦しい沈黙が社会を覆っていた。しかし平成の終わりは違う。すでに期日が定められ、誰もが「平成最後の夏」「平成最後の桜」と口にしながら、惜しみつつも祝祭のような高揚感を共有できる。 本号『平成最後の〇〇』は、その時代ならではの空気を捉え、書き手それぞれが自らの視点から「平成」を掬い取り、言葉として記録する試みである。懐古と感傷、ユーモアと讃歌が交錯するなかに、ひとつの時代を見送る私たちの姿が映し出される。 平成という元号の終わりをどのように語り、どのように祝うのか。――本書は、その問いかけに応答する一冊である。 -

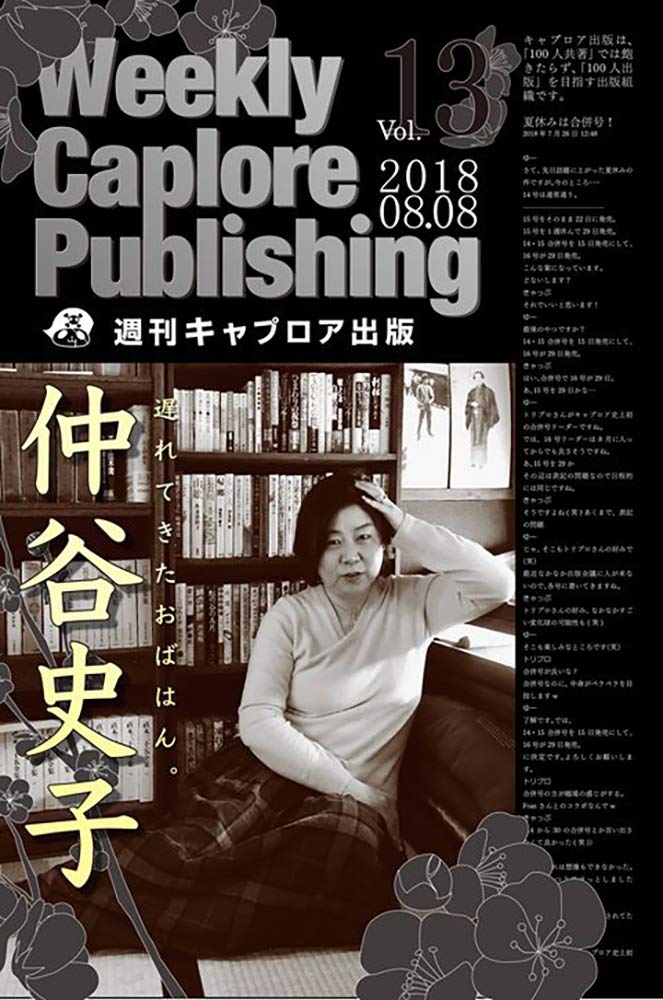

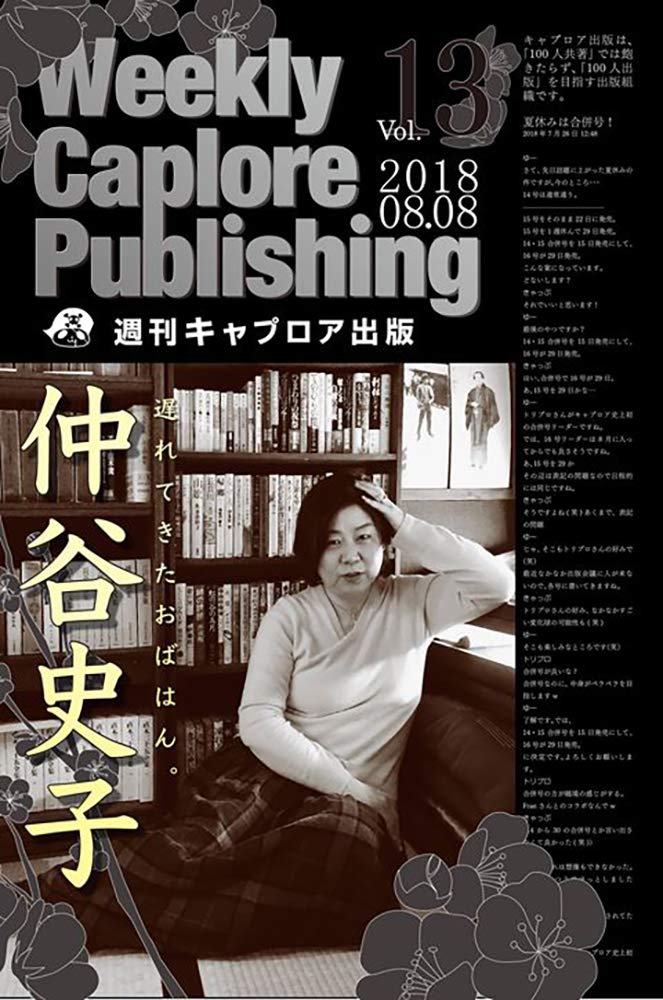

週刊キャプロア出版(第13号): 遅れてきたおばはん 仲谷史子

今回のテーマは、『遅れてきたおばはん 仲谷史子』7号で村上春樹を扱った流れから、次は身近な存在を──と白羽の矢が立ったのは、作家であり、文章講座の講師でもある 仲谷史子 さんでした。 「え?わたしでいいの?」と驚きつつも、「神輿になって担がれてください」と押し切られ、「覚悟します(笑)」と受け止めてくださった経緯があります。 本号では、このやりとりを含め、仲谷さんの人柄や魅力、そして「遅れてきたおばはん」というタイトルに込められたユーモアと真剣さを、参加した書き手たちが自由に描きます。 誰かを語ることは、その人を通して自分を語ることでもある。そんな不思議な読書体験を味わっていただければ幸いです。 -

週刊キャプロア出版(第12号): 夢

夢の世界へようこそ! 「あなたは何にでもなれるし、何だってできます。」 さて、この場合の夢は、寝て見るほうの夢でしょうか?目指すほうの夢でしょうか? 答えはどちらでも。 いやいや、そんなこと言ったって、大きくなっても仮面ライダーやプリキュアにはなれないし、魔法使いや恐竜ハンターにはなれないって? そう思ってしまったあなたは少々現実に毒されすぎているようです。 例えば、俳優として仮面ライダーになったり、コスプレとしてプリキュアになることもできるし、魔法使いのような科学者や、恐竜ハンターのような考古学者にだってなれるでしょう。 でももう年齢的に遅すぎるって? そんなことを気にしているのはきっとあなただけです。人生で一番若いのは今この一瞬。かの有名な偉人たちだって、もう遅いと思われる年齢から偉業をなし遂げた人物だっています。 さあ、頭が柔らかくなってきましたか? 寝て見る夢も、起きて見る夢も、きっと素敵な世界。たまにはちょっぴり怖かったり大変なこともあるけれど、あなたの人生を豊かにしてくれるはずです。 それでは一緒に、自由で何でもありな夢の世界に飛び出していきましょう! -

週刊キャプロア出版(第11号): 喪失と再生

人生は【喪失と再生】の繰り返しだと思うことがあります。 私は文章講座の講師をしていますが、講座の最終日に、とても辛かったことの体験談を書いて持ってきていただいています。なにか大切なものを失った体験がほとんどです。体調を崩されたり涙を流したりして仕上げてこられた作品は、眩しいです。私はいつも、その光に再生を感じています。 本号は、喪失の体験やショートショート小説などが収められています。喪失の物語から溢れている再生の光を、読者の方々に感じていただければ幸いです。 -

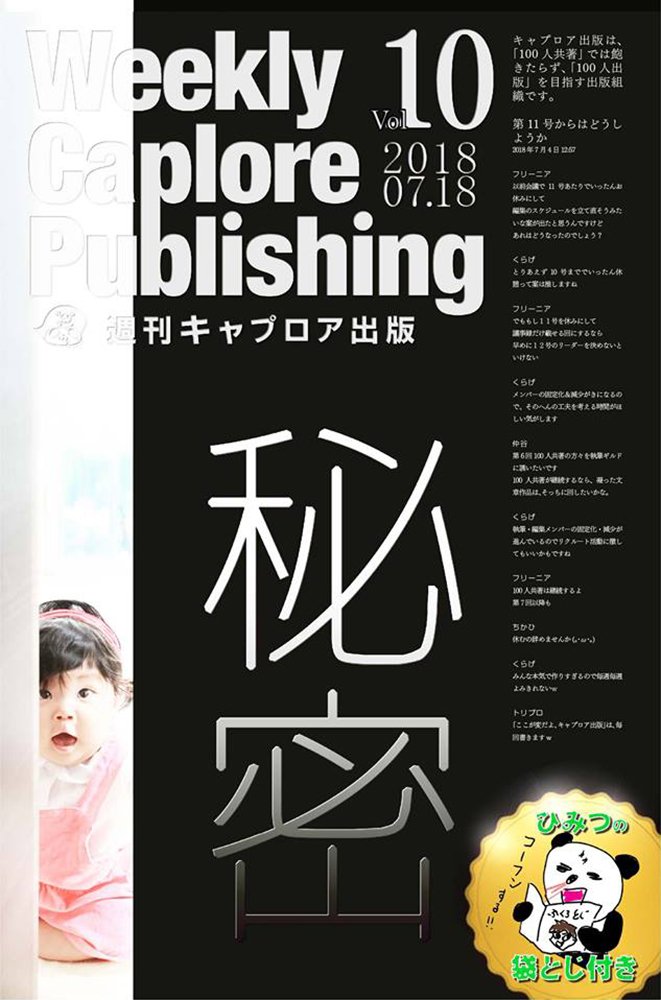

週刊キャプロア出版(第10号): 秘密

君の秘密はなんですか?私自身、職務上たくさん の秘密に遭遇しますがお話はできません。まず 書いておきたいのは、ここにある秘密は、執筆者が ギリギリのレベルで絞り出した秘密だということ。 ◇他人の秘密は蜜の味◇多種多様な味を 第10号リーダーとして胸をはってお届けします! すべての秘密ファンに捧ぐ!!あなたの お気に入りの秘密がありますように。 -

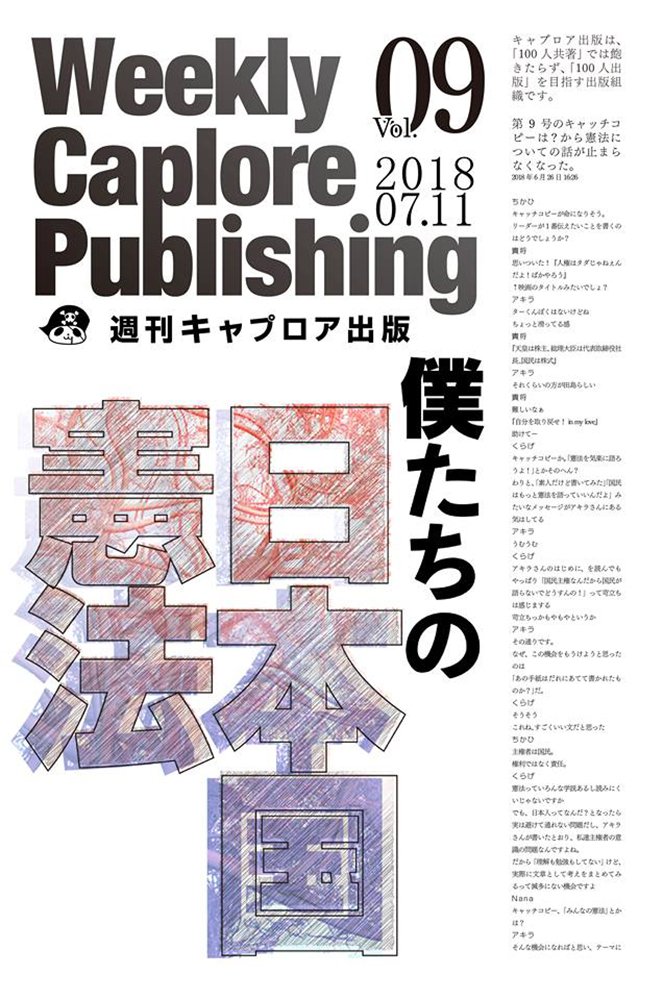

週刊キャプロア出版(第9号): 日本国憲法

この”国民主権”は権利を指す言葉ではなく、責任を指し示す言葉です。 お腹を空かした弱った小さな手で、 覚えたての文字で 「ごめんなさい。あしたからはちゃんとします」 と書いた手紙は、誰でもない、あなたに書いたものです。僕にあてて書いたものです。 あの現実を作っているのは、あなたであり僕です。なぜなら主権者なのだから。 日本国憲法を読んでみたきっかけは多分、「なにかのせい」にしたかったのかと思います。 結果、わかったことは、自分が首謀者だということでした。 でも、まぁそんなこと、いちいち考えながら生きるのは窮屈ですよね。ええ、僕もそう思います。 でも、一生に一度くらい、全部読んでみて、考えて、言いたいことを綴ってほしいのです。 そこから生まれる物語を書いてほしいのです。 日本国憲法はこの国のプロローグで、主人公はあなたです。 そんな私的な理由に、筆者のみんなを巻き込むことをここに宣言します。 もう一度言います。 この「はじめに」はこの第9号を作るにあたって、参加するみんなに「なぜ、日本国憲法をテーマにしたのか」を説明するために書いています。そのまま巻頭の「はじめに」に併用させていただきます。読んでいるあなたも主人公であり、筆者であり、首謀者ですので。 -

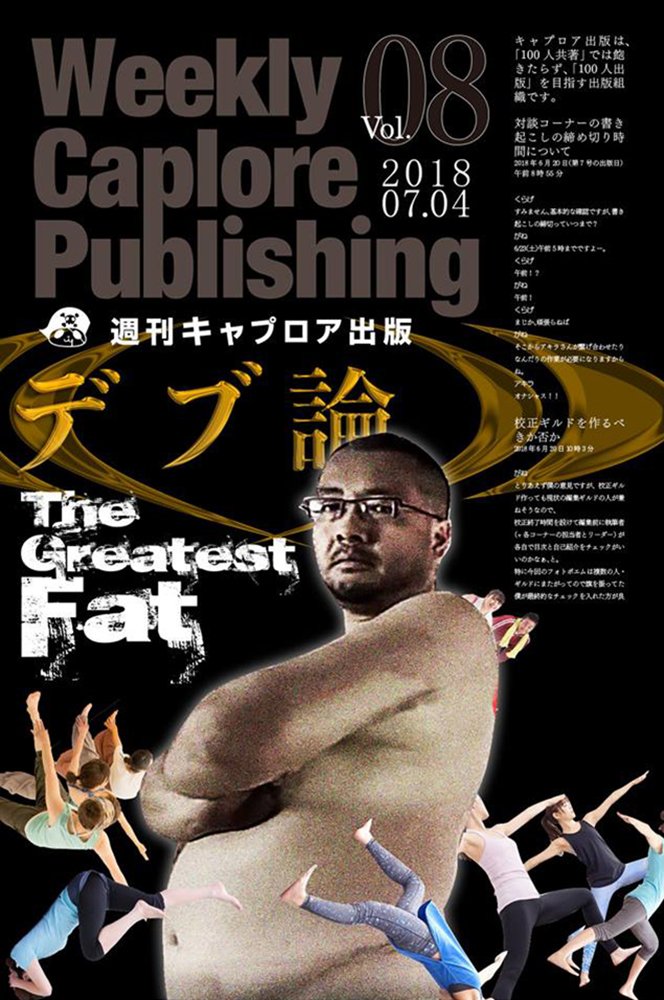

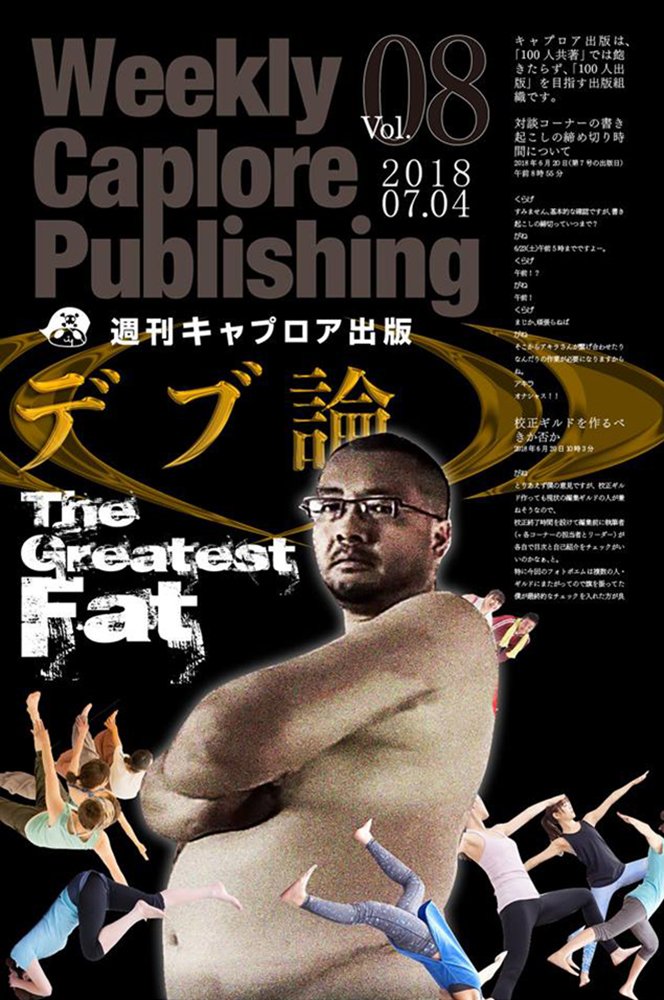

週刊キャプロア出版(第8号): デブ論

人間は「見た目じゃなくて中身」なんて言いますけど、やはり見た目は重要です。 ボリューム感のあるお腹、ゆさゆさと揺れる二の腕、美しい丸みのあるシェイプを維持したいものです。 今年の夏こそは、しっかり太りたい!と思っていたけど、日々の生活の中でやせ細ってしまっている人、もう諦めていませんか? まだ、間に合います! 本号を読めば、あなたもきっとデブボディが手に入れられます! -

週刊キャプロア出版(第7号): 村上春樹

ノーベル文学賞の発表のニュースのたびに思う。 新作が出るたびに本屋に行列ができるニュースを見て思う。 やれやれ。村上春樹だよ。 ハルキストも。 アンチハルキストも。 一冊しか読んでない人も。 ニュースしか見てない人も。 日本人がいちばん話題にする作家「村上春樹」を勝手に総括してみたい。 そして、あの高校2年生の夏を、永遠に葬りたい。 -

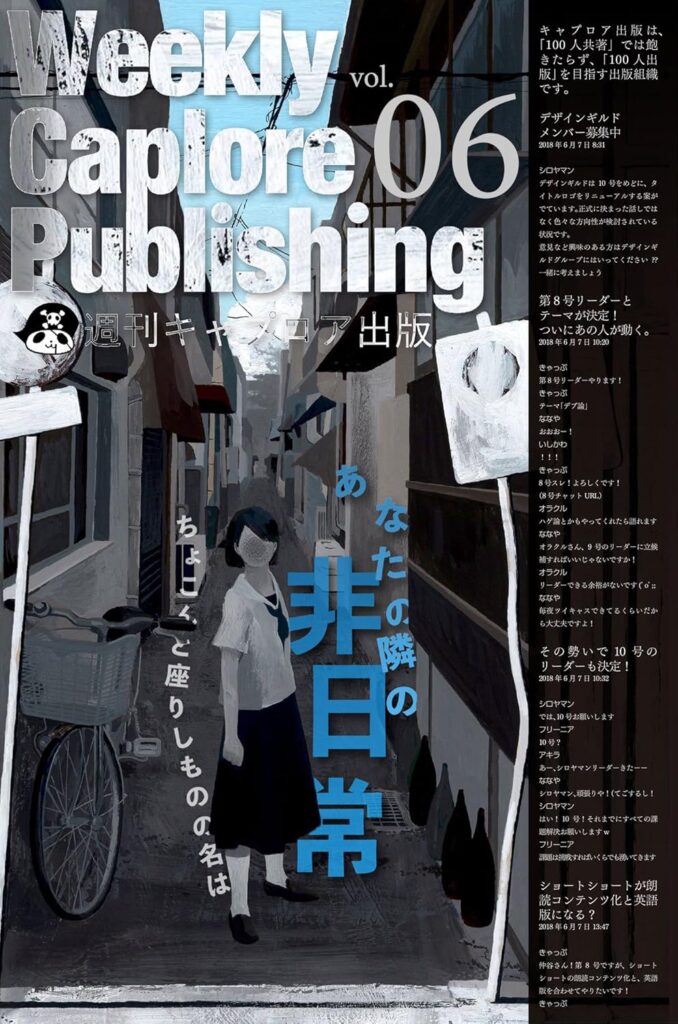

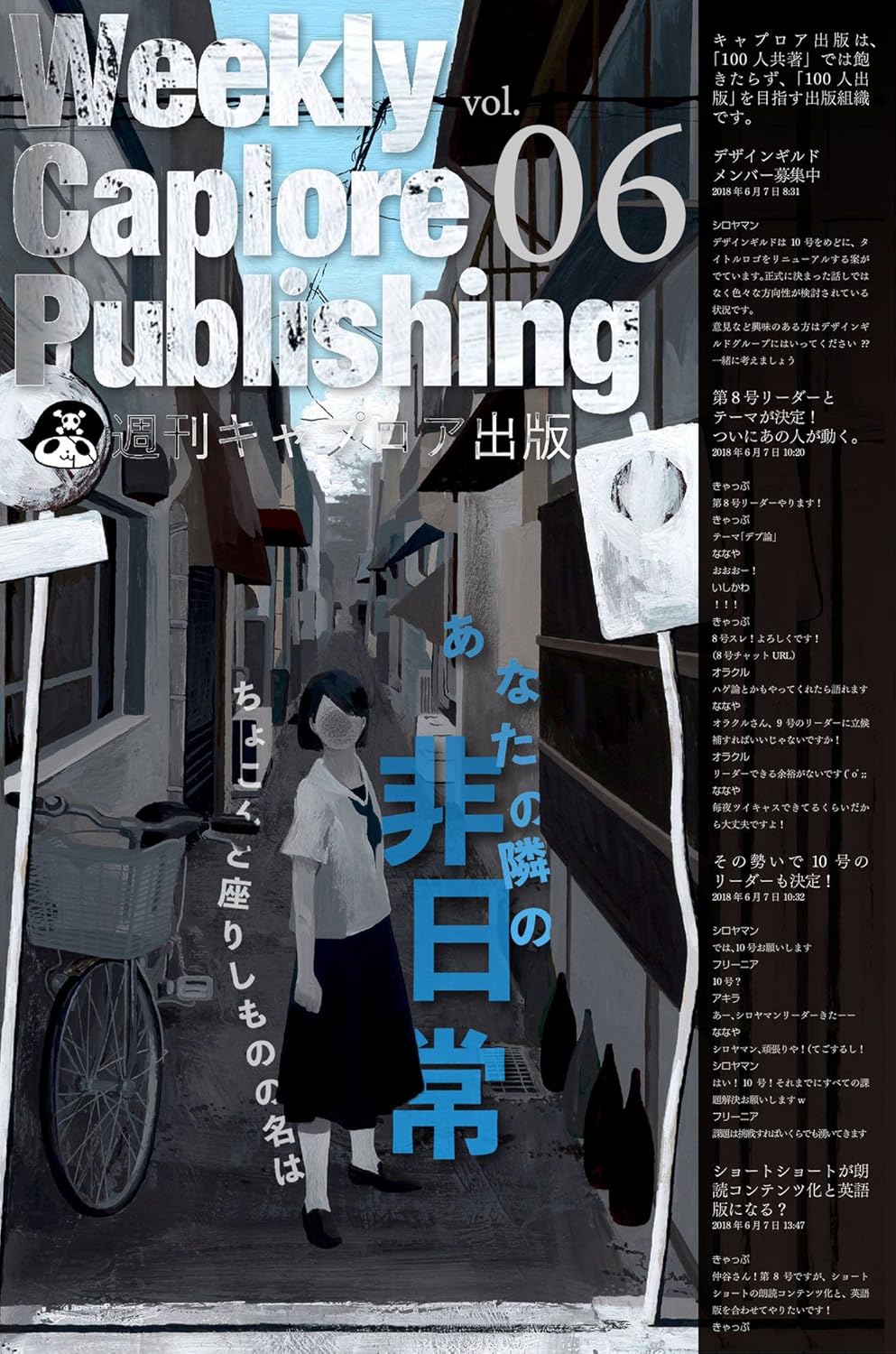

週刊キャプロア出版(第6号): あなたの隣の非日常~ちょこんと座りしものの名は~

今号のテーマは「あなたの隣の非日常~ちょこんと座りしものの名は~」である。週刊キャプロア出版のリーダーをやる、このテーマでやる、と我が妻氏に述べたところ「なぜおまえは他の参加者を置いてけぼりにする自己満足なテーマを作るのか。協調性はないのか、人を思いやる心はないのか!」とさんざんに痛罵された。しかし、このテーマには洗面器のごとき深い意味があるのだ。その意味を解き明かしていきたい。 -

週刊キャプロア出版(第5号): 水

今回のテーマは『水』です。 あなたは『水』にどんなイメージをお持ちですか? 「涼しい」「冷たい」「癒される」「おおらか」「知性的」など、水の状態が変化するように、感じる人によって印象が変わってきます。 そんな様々な特性をキャプロア出版の執筆メンバー、デザインメンバーが作品で表現してくれています。 -

週刊キャプロア出版(第4号): 勝負

今回のテーマは『勝負』です。 例えば「勝負」という言葉一つとっても、単なる賭け事なのか、一世一代の人生を賭ける想いなのか、はたまた勇気を出して初めての告白なのか?いろいろあると思うのです。またプレイヤーとしての勝負もあれば、観客として楽しむ勝負もありますよね。各々が感じ取る勝負にドキドキしてください。 僕自身、第4回のリーダーの挙手の際、たまたま僕しかいなかった感じで「やりましょう!」と書いたら「いや、僕も僕も!」となると思いきや、「どーぞ!どーぞ!」ってダチョウ倶楽部みたいな流れになってた事実もありますが、またリーダーという器でないのも自分自身が1番よくわかっているんですが、周りのメンバーに助けられて無事発刊できました。 またいつもの「はじめに」とは違った印象を持たれている人もいるかも知れませんが、そういうのも含めてすべて自由にできているのもこの本の良さだったりします。 それでは『週刊キャプロア出版第四号、勝負』をお楽しみください! -

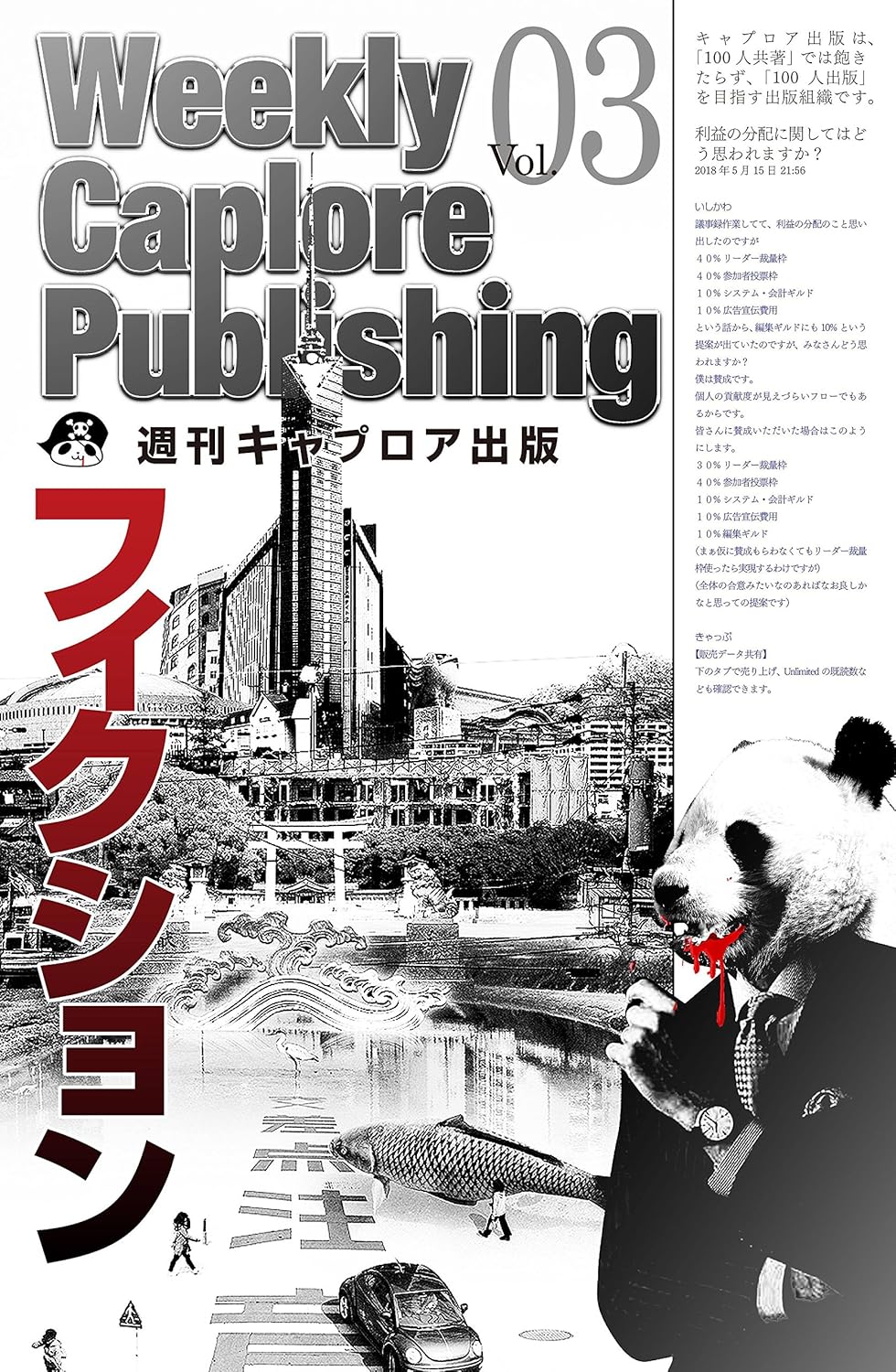

週刊キャプロア出版(第3号): フィクション

今回のテーマは『フィクション』です。 表紙は、コラージュで組み上げたフィクションの街並み。 それを見つめるスーツを着た何かを目論むパンダ。 この、キャプロア出版の姿そのものを象徴しています。 改めてこの仕組みを考えると、恐ろしくフィクションっぽい世界です。 なぜなら、創刊にあたって、数多くの思考がネットの中であっという間に積み上げられ、既に、三号まで一気に走り抜けました。 2018年4月28日17:23分 キャプロア出版のチャットグループが立ち上がりました。 これは、【週刊キャプロア出版】を創刊させるという事さえ決定されていない状態のスタートでした。 そして、今、この第三号のリリースが、5月30日…。 一月余りで3冊の書籍の発行。 それは、現実がフィクションを超えた瞬間でもありました。 ティール組織という言葉を聞いたことがありながら、このスピード感でそれを体感することになろうとは思っても見なかったというのが本音です。 新しく組み上げられた組織によるプロジェクトは、恐ろしいスピードで動き、時代を動かしてゆく。そんな新しい次の段階の『フィクション』を思わずにはいられない…。 そんな組織が生み出すプロジェクト、ぜひご参加いただき、ともにフィクションを超えていただきたいと思っています。 それでは『週刊キャプロア出版第三号』をどうぞお楽しみください。 -

週刊キャプロア出版(第2号): 愛と性

今回のテーマはずばり『愛と性』です。 例えば「セックスがしたい」という感情一つとっても、相手が大好きな恋人なのか、すごくいい身体をしているだけの人なのか、状況により根源が大きく変わりますよね。 同じセックスでも、全く違うアプローチから欲求が発生するということがわかると思います。 世の中のほとんどのリビドー(性的な衝動)には愛と性が混在しています。 「大好きな恋人」と「いい身体をしているだけの人」は、極端な例なので、違いが顕著かと思いますが、「仲のいい友達」や「何故だかわからないけどセクシーな人」、「バーで隣になった人」に対してそういう感情になった時、愛と性のバランスはどうなっているでしょう? 私はその曖昧さがとても好きです。 動物でも機械でもない、とても「人間的」な部分だからです。 愛と性は”一見遠いように見えて実は近い”モノでもあり、”一見近いように見えて実は遠い”モノでもあります。 こんなあやふやで、かつ私たちとは切って離せない『愛と性』。 多くの人の手で完成するキャプロア出版でこそ、取り上げたいテーマだと思いました。 制作に関わっていただいた皆さん、そしてこの書籍を読んでいただいている皆さん、本当にありがとうございます。 それでは『週刊キャプロア出版第二号、愛と性』をお楽しみください! -

週刊キャプロア出版(創刊号): 表現と発信

創刊号では「表現するということ 発信するということ」をテーマにしました。 言霊という言葉があるように、言葉にはパワーがあると思います。 あの時の言葉があったから今がある。そんな体験をお持ちの方もおられるかもしれません。 また、表現することは何も言葉だけにとどまらないでしょう。アートやデザインもその中に含まれると思います。 多くの人の手で生まれ、始まった世界へ。 では、『週刊キャプロア出版』創刊号をお楽しみください。

その他の寄稿雑誌一覧

-

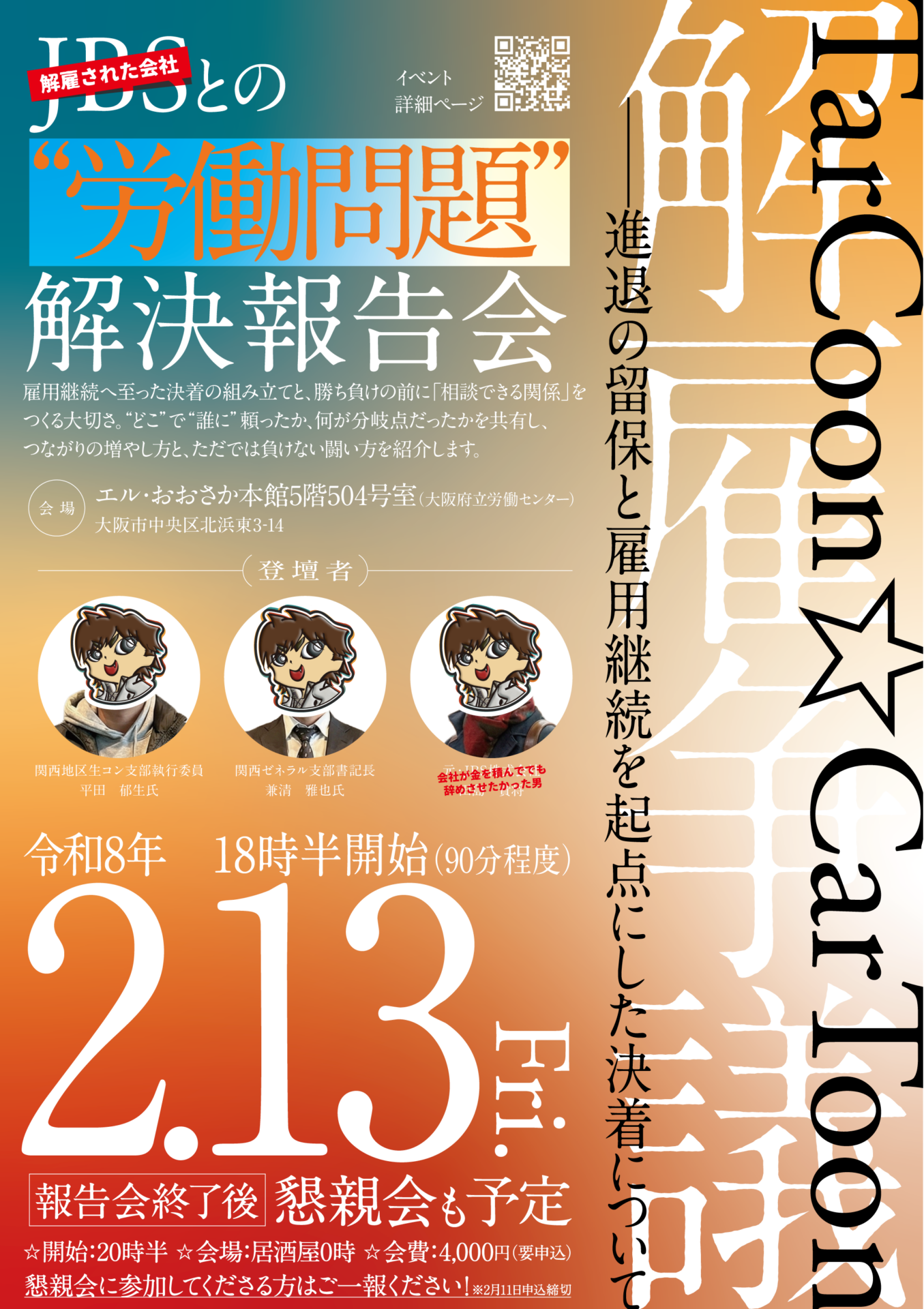

Les Fonderies d’acier〈鉄工場〉第一号(2026年2月)

目次 スタハノフ 完璧な工場の設計図 用語解説 『革命のためのシュルレアリスム』の正統後継 オブローモフ主義者との決裂 この世界におけるマシなものについて 喜ぶのはまだ早い Mora! 庭師とハードボイルド悪夢 グアテマラに君臨した港の過去のバラード ニュルンベルク裁判 解説 コントルアタックの設立にあたって 「不快である自由」に賭けるために――コントルアタック設立文への注釈付き応答 「商業ビルの裏側にタイルが貼られていない」こと あとがき -

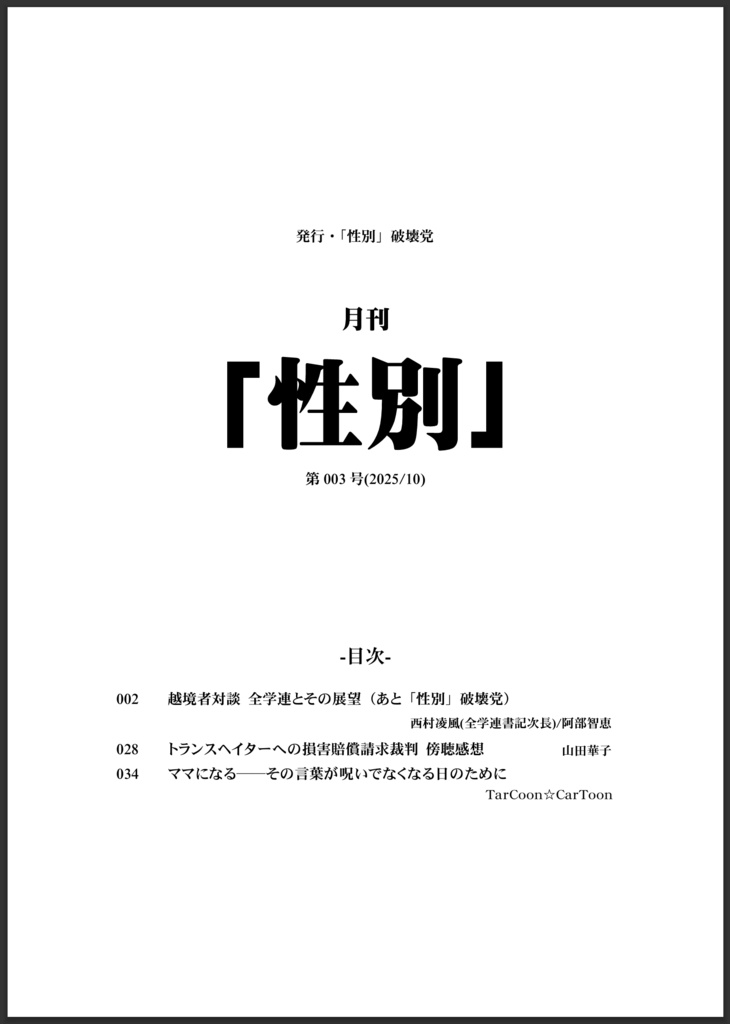

月刊「性別」 第003号

渦中の全学連×「性別」破壊党による“越境者対談”、トランスヘイト訴訟の傍聴記、TarCoon☆CarToonによる「母」批評を一冊に。越境と政治、そして生のリアルを交差させる月刊「性別」第003号。 -

UROBOROS: 新文学

新文学雑誌「UROBOROS」 SNS時代最新の使える文学者たちが集結

書籍関連プロジェクトまとめ

貸本棚『ISNOWHERE』

『トゥゥゥウウン!!』ZINEプロジェクト

-

ZINE

ZINE

ZINE 『トゥゥゥウウン!!』 寄稿者募集!風刺とユーモアを楽しもう

ZINE『トゥゥゥウウン!!』は、風刺や批評をカジュアルでポップな表現に変えるZINEです。タイトルの「トゥゥゥウウン!!」は、風刺漫画「カートゥーン」の省略形。世の中の出来事をユーモアたっぷりに表現する意図が込められています。イラスト、エッセイ、詩、写真、日記など、多彩なジャンルの作品を集めて、独自の視点で世の中を描き出します。 -

ZINE

ZINE

ZINE 原稿受付

ZINE『トゥゥゥウウン!!』では、PDF、テキストのみ、画像データのみの3つの入稿タイプをご用意し […] -

ZINE

ZINE

なぜ今 ZINE 『トゥゥゥウウン!!』を作るのか?TarCoon☆CarToo…

そもそも、なんで ZINE を作りたかったんやろうね? ステッカー送るだけですしね。次の優待のZIN […] -

ZINE

ZINE

【 ZINE(ジン)とは? 】アートブック との違いを徹底解説!それぞれの魅力を…

ZINEとは 、個人や小規模なグループによって自由に作られる自主出版物です。元々は「Magazine […]