インディーウェブ ムーブメント( The IndieWeb Movement )は、インターネットの本来の自由さと自律性を取り戻そうとする文化的な実践である。これは、自分のウェブサイトを自分の手で作り、自分の言葉や作品、生活の記録を自分で所有し、管理し、発信するという思想である。SNSや巨大プラットフォームが提供するサービスの外側で、自分自身のインターネットの居場所を取り戻すための静かで根源的な試みである。この運動は、2010年代初頭にアメリカで始まり、様々な個人が独自のドメインを取得し、自分のサイトを「インターネット上の自宅」として整備する文化を育んできた。その基本原則は「自分のドメインを持つこと」「まず自分のサイトに発信すること」「自分のデータを所有すること」に集約される。これは、SNSのように誰かのプラットフォームに依存するのではなく、自分の発信と記録のすべてを自分の土地に立てるという考え方である。背景には、インターネットの商業化と中央集権化がある。SNSは短命で、プラットフォームの規約や運営方針が変われば個人のアカウントやコンテンツは一瞬で消される。情報は商品化され、個人は「ユーザー」としてデータ資本主義に組み込まれる。インディーウェブは、そうした状況への異議申し立てでもある。この運動では、必要に応じてSNSなど外部サービスにも発信を共有するが(POSSE原則)、その中心はあくまで自分のサイトである。そこは誰にも奪われない、自分だけのインターネットの場所である。そして、そこから友人や読者とつながり、他者との関係性を手作業で編み直していくことが奨励される。インディーウェブは、単なる技術の話ではない。それは人間がインターネットのなかで人間らしく生きるための実践である。管理や最適化に支配されない、自分の言葉と手触りでつくる場所。効率や利便性よりも、ゆっくりと、確かに、自分の営みを積み重ねる文化。そこにはかつてのインターネットが持っていた自由と実験精神が静かに息づいている。インディーウェブ運動は、消費される情報の流れに身を委ねるのではなく、自らの表現と記録を「自分の場所」で育て直そうとする未来志向の民衆運動である。インターネットが誰かのものではなく、一人ひとりのものであった時代の記憶をたずさえて。分散し、非中央集権的でありながら、そこには確かに人と人が手を取り合う文化がある。インディーウェブは、これからの時代を静かに問い直すもうひとつのインターネットのかたちである。

「ネットに、自分だけの居場所を自分でつくる」

SNSや大きなプラットフォームを利用するのではなく、インターネットの世界に、自分の言葉と手で、自分だけの居場所をつくりなおす試みです。誰にも奪われない、小さくて確かな場所から、自分らしい記録とつながりを編み直していく運動。

インディーウェブ ムーブメント(The IndieWeb Movement)

インディーウェブ ムーブメント(英: The IndieWeb Movement)とは、インターネットの本来持っていた自由、自律性、個人の表現力を取り戻そうとする文化的・技術的実践の総称である。

個人が自らのウェブサイトを所有・運営し、自分自身の記録・発信・データをプラットフォームに依存せず管理・保存することを重視する。SNSや巨大プラットフォームの中央集権的構造への対抗文化として、2010年代初頭のアメリカで誕生した。

基本理念

インディーウェブ ムーブメントの実践者は、自分のウェブサイトを「インターネット上の自宅」と捉え、その場でコンテンツを発信・蓄積する。

この思想は以下の3つの原則にまとめられることが多い。

- 自分のドメインを持つ(Own your domain)

- まず自分のサイトで発信する(Post on your own site first)

- 自分のデータを所有する(Own your data)

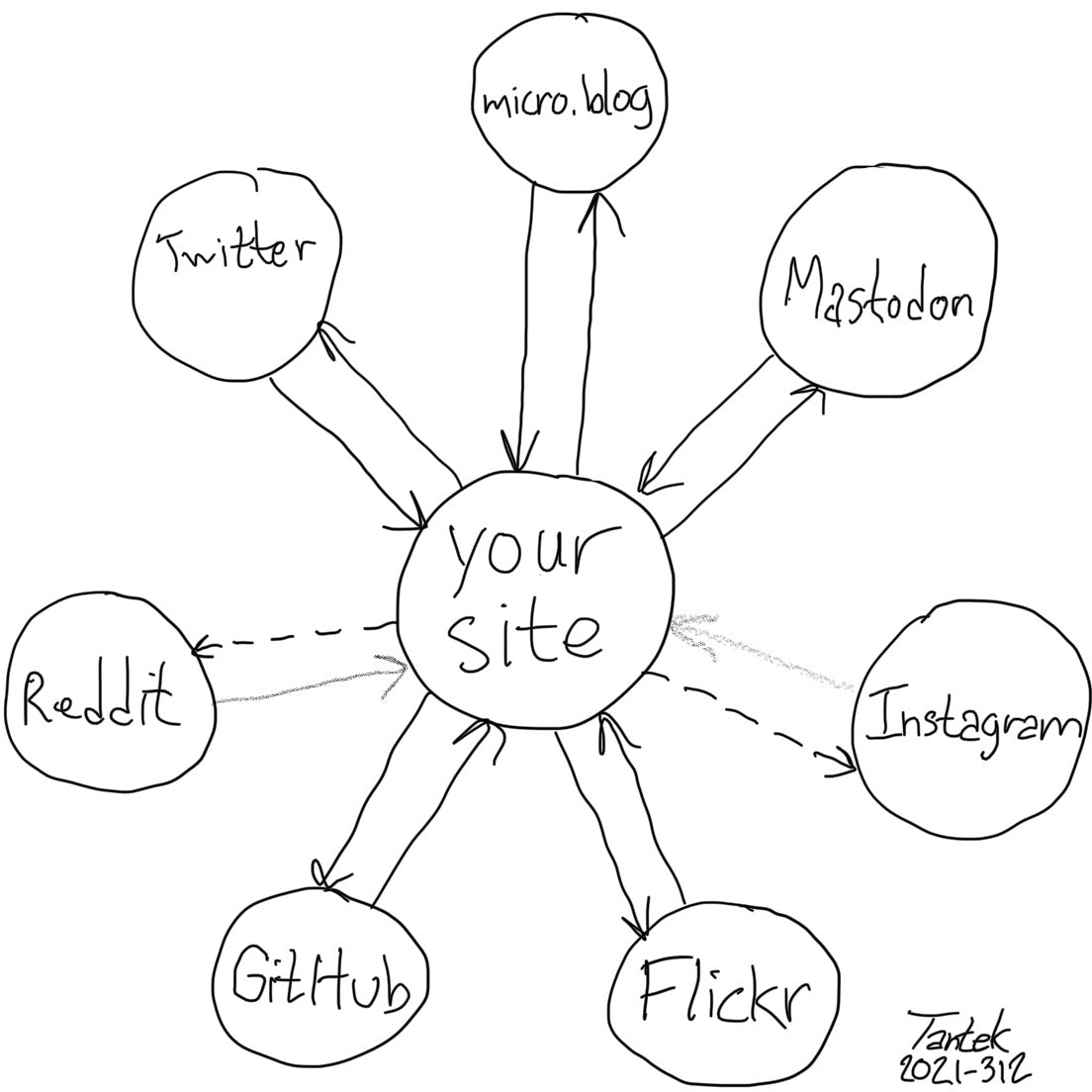

POSSE原則

必要に応じてSNSなど外部サービスにも発信を共有することを認めつつ、その中心はあくまで個人のサイトに据える。

この方針はPOSSE(Publish on your Own Site, Syndicate Elsewhere)原則として知られている。

背景と社会的意義

インディーウェブ ムーブメントの背景には、インターネットの商業化・中央集権化がある。SNSプラットフォームは規約の変更や運営方針によって個人のアカウントやコンテンツを簡単に削除することができ、情報はデータ資本主義のもとで商品化されている。

インディーウェブ ムーブメントはこの状況への異議申し立てであり、「個人がインターネット上で自律的に生きる」ための実践でもある。

特徴

- SNS依存からの脱却

- 非中央集権的・分散型のインターネット文化

- 手作業での関係性構築

- 遅さ・不便さ・余白を尊重

- 自分の表現・生き方の場としてのインターネットの再構築

文化的意義

インディーウェブ は、効率や利便性を追求する大規模プラットフォームの対極に位置する価値観である。

「ゆっくりと」「確かに」「自分の言葉で」「自分の場所で」表現し続けることを重視する。これは技術的実践であると同時に、インターネットの未来像を問い直す民衆的な文化運動でもある。

関連項目

参考文献・リンク

- IndieWeb.org – The IndieWeb Community

https://indieweb.org/ - Mullenweg, Matt. The Indie Web Movement. WordPress.org

https://wordpress.org/news/indieweb/ - Watters, Audrey. Indie Ed-Tech: Ownership and the Web. Hack Education

http://hackeducation.com/2016/02/12/indieweb - 私企業Webサービスの代替としてのインディーウェブ

https://www.cotan-en.com/blogs/news/the-indieweb-movement - インディーウェブに関する資料

https://garden.cotan-en.com/indieweb-articles

要約

インディーウェブ ムーブメントは、インターネットの中央集権化と商業化に対抗し、個人が自分のウェブサイトとデータを所有し、自律的に生きる文化的実践である。

それは、誰にも奪われない「自分のインターネットの場所」を取り戻すための静かで根源的な試みである。

誰があなたの物語を所有するのか。

この問いは、インディーウェブ ムーブメントという小さな実践から、ゆっくりと私たちに投げかけられている。インターネットがかつて夢見た自由と自律は、いまやどこにあるのだろうか。世界中の誰もが情報にアクセスし、自分の言葉で世界に語りかけられるという約束は、いつしか巨大なプラットフォームによる統制と管理のもとで、別のかたちへと変質しつつある。

私たちは気がつかないうちに、自分の語りを他者のシステムに預け、自分の生活の記録を企業のサーバに保存し、自分の思考や感情さえも、アルゴリズムが最適化したフォーマットに沿って発信することに慣れてしまった。SNSは便利で、楽しく、速い。しかしその利便性は、何と引き換えに手に入れたものなのか。その問いは、あまりにも静かに見過ごされてきた。

インディーウェブ ムーブメントとは、この見過ごされた問いに再び立ち返る行為である。プラットフォームに寄りかかるのではなく、自分でドメインを取得し、自分のサイトを立ち上げ、そこに自分自身の語りを積み上げていく。情報が流通し、消費され、最適化される速度から一歩外に出て、自分の歩幅で、自分の生活の時間のリズムで、何かを綴る。

そこにあるのは、技術的な自由ではなく、生き方としての自由である。

もしかすると、多くの人にとって、それは不便で、非効率で、時代遅れにも映るだろう。誰にも見つけられないかもしれない文章。検索されないかもしれないページ。拡散されないかもしれない思考。けれど、それでもそこにある「語り」は、確かにあなた自身のものであり、誰の規約にも縛られず、誰のアルゴリズムにも最適化されない「あなたの土地」で咲いている花である。

それは、かつてインターネットが持っていた手触りに近い。

荒削りで、不格好で、寄せ集めで。けれどもその不完全さの中にこそ、人間の語りの本質があった。誰かに見せるためではなく、自分が考えるために、自分が生きた証を残すために。自分のペースで、自分の世界を、自分の言葉で編んでいく。それは、誰にも評価されないことを前提にした勇気であり、他者からの承認に頼らない自己確認の態度でもある。

私たちは、いま再びその問いの前に立っている。

インターネットがどこまでも巨大化し、あらゆるものが商品化され、情報が消費のために設計されていく世界で、私たちはどこに自分の言葉を置くのか。誰かの土地に、仮設の家を立て続けるのか。それとも、不器用で、遅くて、誰にも見つけられないかもしれないけれど、自分の土地を耕し、そこに種をまき、水をやり、時間をかけて育てていくのか。

この選択は、インターネット上での表現だけにとどまらない。

もっと広い意味で、私たちが生きる世界そのものに通じている。SNSという公共空間で振る舞うとき、職場というルールの中で働くとき、家族や友人との関係の中で語るとき、私たちは常に「誰の土地に立って生きているか」を問われている。

どこまでが自分の言葉であり、どこからが誰かの規格に合わせた言葉なのか。どこまでが自分の行為であり、どこからが誰かに最適化された振る舞いなのか。インディーウェブ ムーブメントが提示しているのは、その問いに答えるための、ささやかで確かな実践である。

私たちは、これからのインターネットをどのように生きていくのか。もっと便利で、もっと効率的で、もっと監視され、もっと管理されていく未来を、ただ受け入れるのか。それとも、自分だけの遅さと、不器用さと、孤独さを受け入れ、語りの自由を自分の手で守り直すのか。

誰があなたの物語を所有するのか。

この問いは、遠くインターネットの片隅で静かに灯り続けている。あなたは、その問いにどこで、どのように答えを出すだろうか。誰にも奪われない言葉とは、誰にも支配されない土地とは、いったいどこにあるのだろうか。

その場所は、今この瞬間から、あなた自身の手でしか作りえない場所かもしれない。