師恩庵記(しおんあんき)は、TarCoon☆CarToon が師と仰いだひとりの人間──瀧野博文さん──の note 記事に、一通ずつ手紙を返していくための、小さな庵の名前だ。

師から受け取った言葉やまなざしを手がかりに、自分の原点と、ここから先の道を、静かに書き留めていくための場所でもある。

オイラにとって瀧野博文さんは、最初から少し「ややこしい立場」の人だった。

友人の父親であり、同時にオイラが勤めた会社の社長でもある。

立場だけ聞けば緊張しそうなものなのに、実際の印象は、いつもニコニコしている人だった。

ただ、その笑顔の裏側には、ズケズケと自分の主張を押し通し、世界を自分の思う方へねじ伏せにかかる圧のようなものも確かにあった。

それでも表向きのスタンスは「仲良く話そう」「一緒に考えよう」なので、こちらとしても話を前に進めたければ、向き合って話をせざるを得ない。

結果としてどちらの意見が通るかは、その場その場の流れ次第。

そんな不思議な重さと軽さを併せ持った人だった。

瀧野さんは、オイラとのやりとりを「喧々諤々の議論を交わした」と表現してくれたことがある。

オイラ自身はそこまでケンカ腰のつもりはなくて、「意見交換をしている」くらいの感覚だったのだけれど、それでも遠慮なく言葉を投げ返せたのは、向こうがちゃんと「聞く姿勢」を態度と言葉で示してくれていたからだろう。

耳を貸す気があるのかどうかを、先に自分の側から表明すること。

「ニコニコクレーマー」からオイラが最初に学んだのは、その当たり前の大事さだった。

オイラが瀧野さんを「ニコニコクレーマー」と呼ぶようになったのは、明らかに無理筋な交渉を、あの笑顔のまま堂々と持ちかける場面を何度も見せていただいたからだ。

普通なら門前払いになってもおかしくないお願いを、真正面からテーブルに載せていく。

しかも「君にも見ておいてほしい」と、そういう場面にわざわざ同席させてくれる。

関係の薄い話でも、オイラが興味ありげに様子をうかがっていると、「一緒に話聞こか〜」と、軽やかに巻き込んでくる。

裏でこそこそ別の話をするのではなく、その場で全部をオープンにしながら、ニコニコしたまま、ぎりぎりまで押し込んでいく。

それは、いわゆる「クレーム」や「交渉」のイメージとは少し違っていた。

怒鳴り声ではなく笑顔で、敵対ではなく対話として、それでも譲らないラインを持ちながら話を詰めていく。

オイラはその背中を見ながら、「話を前に進める」という行為そのもののやり方を、少しずつ身体で覚えていったのだと思う。

社長室には、いつも本が積まれていた。

自己啓発書、経営学、歴史、仏教、スピリチュアル……背表紙だけ眺めていても、この人がどれだけ「考え方」そのものに関心を持って生きてきたかが伝わってくるようだった。

オイラとしては、いつか TarCoon☆NetWork のアカデミア界隈の人たちを紹介したいと本気で考えていたし、「瀧野博文を囲む会」のような場を開けたら、どれだけ面白いだろうとも思っていた。

結局それは叶わなかったけれど、その「やりたかったことリスト」の一番上に、今も静かに名前が残っている。

そんな瀧野さんに、ある日オイラは一冊の本を紹介した。

「会社はピラミッドである」という常識を疑い、組織を“生き物”のように捉え直そうとする本だ。

上下関係よりも自律したチームワークを重んじ、働く人が「仕事用の自分」を脱ぎ捨てて、丸ごとの自分で関われる場をどうつくるか。

世界各地の事例を紹介しながら、そんな理想を描いていく本だった。

正直なところ、オイラはこの本をかなり眉唾で読んでいた。

みんながそれを受け入れられるほど賢いわけでもなく、そんな体力があるわけでもない。

それに、人間はそこまで善良でもない。きれいごととして終わってしまうだろう、と。

ところが瀧野さんは、この本をえらく気に入ってしまったのだ。

昔、自分が学んだ「アメーバ型経営」によく似た話で、いまの時代に合わせて書き直したような本だ、と。

「これはすごい」「社員にも紹介しよう」と大喜びし、そのまま社内へ広め始めてしまった。

オイラがどれだけ否定的な意見を伝えても、「そんなことはない」「素晴らしい考えや」と返ってくる。

そのたびにオイラは頭を抱えつつも、「この人は、本当に信じたいものを最後まで信じる人なんだな」と、どこかで感心もしていた。

今振り返ると、そのやりとりも含めて、とても瀧野博文らしい一幕だったのだと思う。

瀧野さんと note の関係には、「博文重点日誌」という前史がある。

瀧野さんはオイラの友人の父親でもあるので、その友人から「迷惑な話」としてこんなエピソードを聞いていた。

海外出張で、親子で同じホテルの同じ部屋に泊まった夜。

眠る前、ベッドに横たわった瀧野さんは、手帳を広げ、ナイトライトを点けてから、こう唱え始めるのだという。

「〇月〇日、博文重点日誌〜……」

その日の出来事を、朗読にも似た調子で延々と振り返っていく。

疲れて眠りたいのに、「重点日誌」が終わるまで電気も消せず、なかなか寝つけない。

友人はよく、そんな嘆きをこぼしていた。

その話の可笑しさもさることながら、オイラは「日誌をつける」という行為そのものに強く惹かれた。

いつか読ませてくださいよ、と瀧野さんにお願いしてみたところ、翌日から「勉強会」が始まってしまう。

博文重点日誌からいくつか抜粋して、「僕の考えを聞いてくれませんか?」と社長室に呼ばれる。

日誌を読み、瀧野さんの補足を聞き、オイラの意見や感想を伝える。

とても勉強になる時間であり、同時にとても楽しい時間でもあった。

そんな瀧野さんが、ある日、病気で倒れた。

入院と手術を繰り返し、すっかり憔悴しきった頃、こうこぼしたことがある。

「僕にはもう、やることはないし、できることもなくなってしまった」

その言葉を聞いたとき、オイラは半ば思いつきのように、半ば本気で、こう提案した。

「博文重点日誌をインターネットに公開しましょう。

社長の話は面白いから、みんなに読んでもらった方がいいですよ」

その一言から、瀧野さんはみるみるうちに表情を取り戻していった。

「どうすればいい?」「何をすればいい?」と相談してくれるようになり、

Facebook や Twitter ではうまく表現できなかった長い文章を載せる場所として、オイラは note を勧めた。

元々、瀧野さんは作文が好きな人だ。

だから note とはきっと相性がいいだろう、とオイラは踏んでいた。

一緒にアカウントを作り、バナー画像やアイコンを相談しながら決めていく。

「じじいの戯言に思われたくない」とおっしゃっていたので、バナーには若い頃の写真を使うことを提案し、

尊敬しているチンギス・ハーンに倣って、見た目もどことなく似ている瀧野さん自身を、チンギス・ハーン風のイラストとしてアイコンに据えることも勧めた。

そうして「博文重点日誌」は、note という新しい器を得て、「瀧野博文 note」として生まれ変わっていった。

……ただ、ここでもまた、オイラは頭を抱えることになる。

瀧野さんは、note を家族や社員、お客さんや取引先にまで元気いっぱいに勧め始めてしまったのだ。

無理強いとまではいかなくても、ほぼ毎日のように「読んでくれてますか〜?」と確認されたら、読まないわけにはいかない。

オイラとしては、もっと個人的な失敗や、悩みや葛藤、

そして「それでもなぜそれをやりたかったのか?」という気持ちを読みたかった。

「じじいの戯言にはしたくない」と言いながら、

もっと「じじいの本音」を見せてほしいなあ、と内心ひそかに思っていた。

それでも、こうして積み重ねられた note の記事たちは、オイラにとって大切な「テキストの山」になった。

けれど、note というサービスがこの先いつまで続くのかは、誰にもわからない。

長いあいだログインされないアカウントや、外部からのアクセスが途絶えた記事が、ある日ひっそりと削除されてしまう未来だって、想像できてしまう。

そして何よりも、瀧野博文という人は、もうこの世界にはいない。

2024年11月9日、瀧野博文さんは亡くなった。

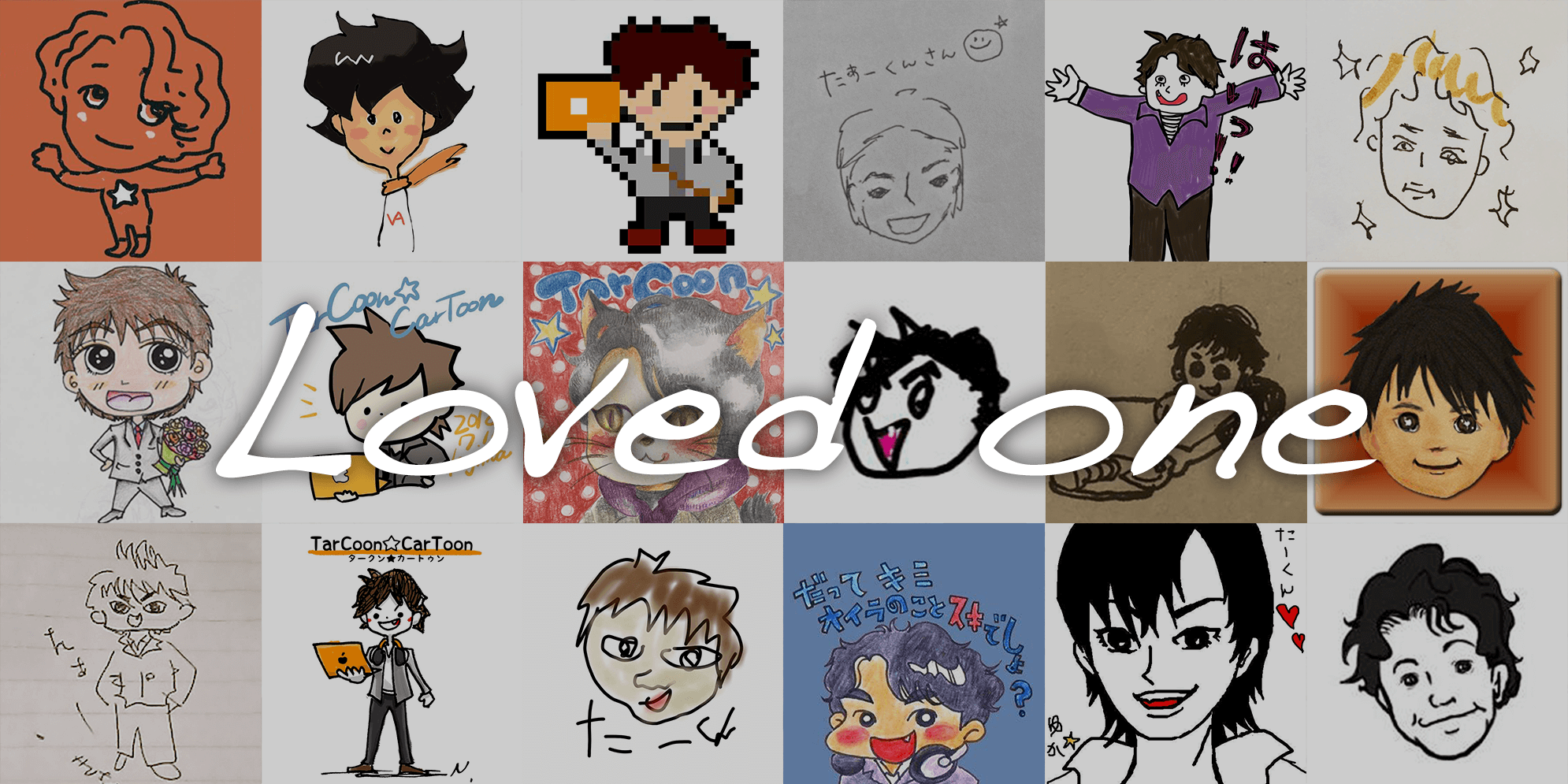

だからこそ、オイラは「師恩庵記」というカテゴリをつくることにした。

ただスクリーンショットを保存しておくのではなく、一つひとつの note に、オイラが一通の手紙のように応答していく。

TarCoon☆CarToon としての視点や、オイラだけが知っているエピソードをそっと添えていくことで、

読み手にとっても、書き手にとっても、「ひとりの人間を忍ぶための記事」になればいいと思っている。

恩返しの気持ちが、そこには確かにある。

同時に、瀧野博文さんが書き綴った note をきちんと記録に残すことは、オイラに与えられた小さな使命のようにも感じている。

師の恩に報いるための静かな庵。

その庵の記録として、これから少しずつ、「師恩庵記」を書き進めていこうと思う。